《中国戏剧》|河北梆子《密云十姐妹》:现代戏创新表达的精彩华章

2025-02-10来源:

《中国戏剧》2025年第2期刊登

河北梆子《密云十姐妹》:现代戏创新表达的精彩华章

赵 旸

现实题材新创剧目如何在真实的基础上以艺术感染力取得成功?北京市河北梆子剧团的现实题材新作《密云十姐妹》以鲜明的选材诉求、独特的表现视角、精湛的艺术表现力等宝贵的创作实践回应了这一话题。河北梆子《密云十姐妹》讲述了20世纪五六十年代,北京郊区的“十姐妹突击队”随京津冀20万大军在密云修建水库,以及此后的60余年中她们持续保护水库环境的故事,表现了曾战斗在修建密云水库一线和生活在此地的人们舍小家为大家的牺牲和奉献精神。

这部立足守正创新原则而创作的现实题材新作,在三方面体现出戏曲现代戏的创新表达。

其一,《密云十姐妹》不仅发挥了河北梆子高亢有力的剧种特点,更加入了管弦乐队、多声部、大合唱,使传统戏曲叠加现代语汇而有了完整的艺术呈现。主题曲以“穆桂英在这块大地上摆过战场,我们在这里修筑天堂;穆桂英为宋朝大破天门阵,我们为人民降伏老龙王”循环往复,构筑此剧的音乐气质与音乐形象。梆子腔系各剧种声腔普遍具有高亢激越、慷慨悲壮的特点。现代戏音乐创作需要在此基础上丰富音乐结构,提升音乐表现力。因此,《密云十姐妹》从 20世纪五六十年代的民歌中提取具有主题性和表现力的音乐元素,在梆子声腔和板式不变的基础上确立了“穆桂英”这一音乐形象,使其既和传统戏《穆桂英大破天门阵》等相通融,又切合了“密云十姐妹”所具有的精神气质——穆桂英一样的女性气质和精神。梆子传统板式和交响乐、管弦乐的交融使用,不但没有削弱传统音乐的表现力,反而给观众带来更加多元、新颖的听觉感受。

其二,《密云十姐妹》使主演王洪玲焕发出全新的艺术创造力,河北梆子剧种明朗刚劲的特点在她的表演中体现得十分鲜明。剧中,主角王秀兰分别以青年、中年、老年三个时期出现,老年时期由国家一级演员杨秀琴饰演,而青年和中年时期均由北京市河北梆子剧团团长、“梅花奖”获得者王洪玲饰演。为了呈现过去60余年建设和保护密云水库的完整过程并提高故事的可看性,全剧采用倒叙和插叙相结合的方式,以老年秀兰的回忆为起点展开故事,重点讲述了1958年青年秀兰和姐妹们参与建设密云水库的热烈场面,以及1991年因中年时期的秀兰背着儿子大能将其污染水库的鸭场搬走,从而发生在母子之间的揪心往事。这种以细节见长的现代戏和跨行当的表演,既给王洪玲带来一定的表演难度,也让她找到了更开阔的表演空间,激发了她更多塑造人物的活力。王洪玲糅合了花旦和青衣两个行当的表现特征,以生活化的外部形态生动地再现了王秀兰青年和中年时期的生活状态。王秀兰是“密云十姐妹”的代表,这种用老年秀兰的回忆开启故事、青年和中年时期的秀兰及姐妹们来贯穿故事过程的构思,既把过去和现在有机融合,又将剧情更加集中和聚焦于故事主体“密云十姐妹”身上,更有利于将60余年来密云水库建设和保护的史诗性过程在以秀兰为主的十姐妹身上呈现出来。这就是剧作没有正面和线性地展开20万建设大军的艰难困苦,而是以女主人公王秀兰的视角来回溯历史并穿插她和孙子的对话,呈现密云水库的宏大历史叙事的巧妙之处。

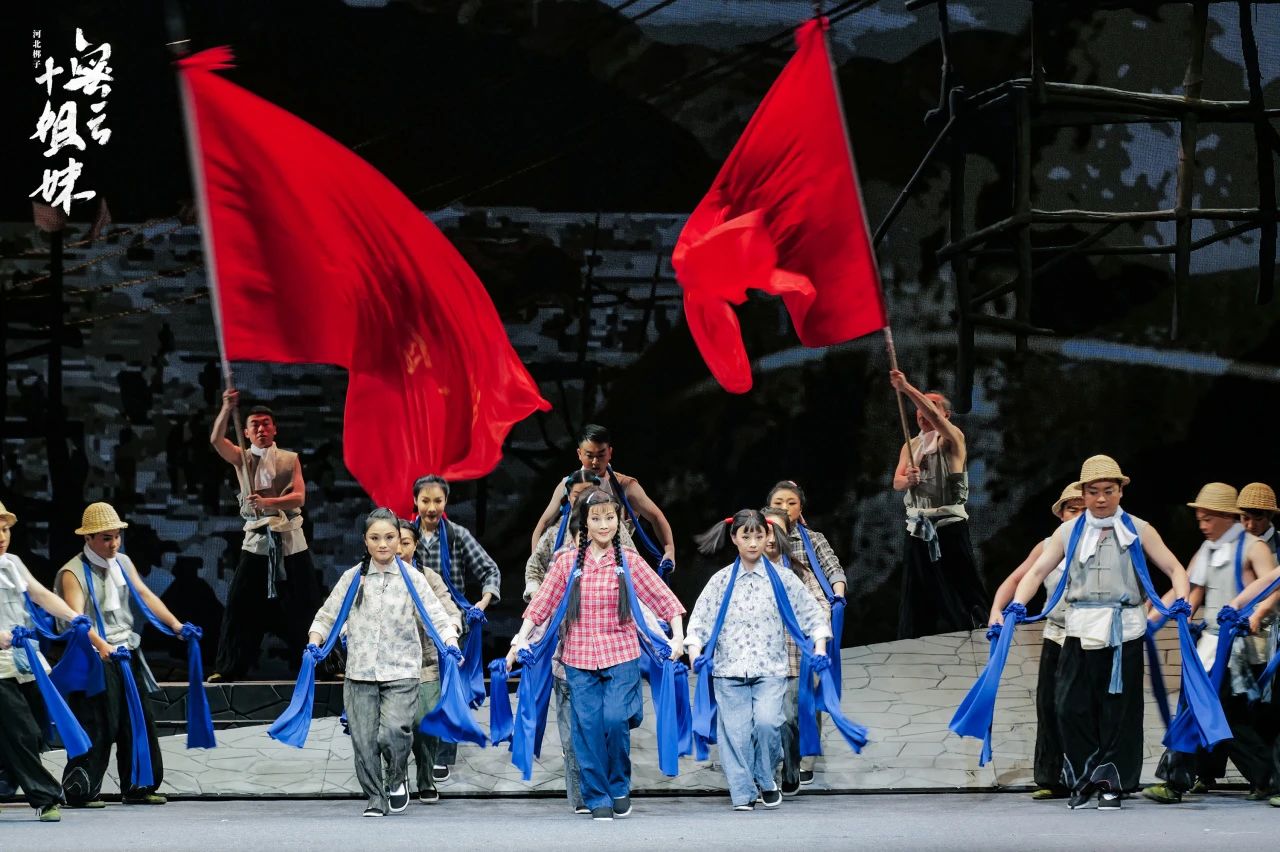

《密云十姐妹》讲述的是60余年的故事,其中有五代人的情感传递过程。爷爷、王叔、秀兰、大能、水清等人物形象分别折射的是密云水库人从社会主义建设初期到改革开放,再到当下的心理变化,但将他们密切连接而能共融的仍然是对密云水库这一生养地的记忆和蕴含其中的情感。五代人虽然存在着观念的落差,但“一汪清水”仍是他们共同的心愿,其中情感最深沉的当然是王秀兰,因为她将青春和梦想全部献给了这块土地。作为一名技艺高超的戏曲表演艺术家,王洪玲分饰青年秀兰和中年秀兰,前者活泼生动,后者成熟稳重,她们既透出质朴和纯真,又充满了力量感与时代感。王洪玲的几处表演可圈可点,在 “奋战建水库”中有一段感人至深的情节,青年王秀兰犹如新时代的穆桂英要和男人比一比高低。她带领其他9位年轻姑娘,用柔弱的肩膀肩负起并不适合女性承担的重量,支撑起这群铁姑娘的是她们的青春热血,更是信仰的力量——社会主义建设热潮带来的精神力量。其中,以王秀兰为主的“密云十姐妹”一鼓作气,推车上坝,集体合作,这一动人心弦的感人细节达到了平实中见真情的舞台效果。她们的动力是王秀兰震天动地的一句:“党一声令下,我们全力以赴!”这段戏充分发挥了戏曲的身段优势,从生活化的表演身段开始逐渐过渡到戏曲的写意化,既有戏曲化的美感又有现实中的力量。而这种意志和坚持也正是特定年代的质朴之感,彰显了热情勇敢的时代个性和劳动者与建设者听党号令、敢打敢拼的集体力量,这样的细节支撑起社会主义建设时期的集体精神之美、劳动精神之美,同时,也让十姐妹的青春更具别样的风采和质感。在这段戏中,王洪玲饰演的青年秀兰朝气蓬勃、干劲十足,散发着阳光、自信的青春气息,她和其他9个姐妹在集体美学的光辉里闪闪发光。另一个动人的细节是大坝合龙前,十姐妹各自展望着未来,秀兰则与众不同地说:“我就守着这大坝,守着这水库……我就嫁给这密云水库了!”密云水库有安放祖先魂灵的坟茔,有父亲为她陪嫁打造的柜子,有祖祖辈辈的老房子和房子里面搬不走的生活,水库已经是她的精神故土。

王洪玲不缺少传统戏的功底,她的演唱有“正”与“圆”结合的特点,她能够纯熟地运用装饰音、鼻音、喉音,拖腔合理又艺术化,甩腔力度通达。她的音色与主角的两个年龄段十分贴合而且能够自由转换,年轻时秀兰的声音清脆而明亮,中年时秀兰的声音醇厚而深沉,充分体现了一位表演艺术家的修养与造诣。

河北梆子是梆子声腔系统的重要支脉,唱腔高亢嘹亮、慷慨激越,具有豪放粗犷的表演风格;节奏鲜明,高音硬重,旋律婉转,适合搬演悲剧和表达深沉悲凉的感情。因此,适合且擅长表现振奋和感动的情感是这一剧种最显著的特点。这是千百年来传统社会的底层民众为了吐露心声而代代相传、层层叠加而形成的。在此基础上,王洪玲又开掘了柔润优美的抒情性特点。她站在传承和发展河北梆子的角度,以剧作的题材和剧种气质与表现力的完美结合为产生艺术感染力的根基,以最适合也最切合剧种及声腔体系的表演来呈现剧中人物。王洪玲擅长传统戏,又先后排演了《忒拜城》《北国佳人》《人民英雄纪念碑》等新作,这些作品都成了她不断奋进的艺术积累。她的表演不仅没有单纯地停留在人物的身份表象之上,而且她更善于将角色的音乐形象在某种意义上超越角色形象,从而获得高超的艺术感染力。

正是在精彩的表演和起伏的情节之下,《密云十姐妹》让观众感慨万千、动情动容。“京城三杯水,两杯密云来”,该剧的文本始终围绕着“绿水青山就是金山银山”的深刻题旨,同时在戏剧结构上有所突破。王秀兰承担三重身份,既是现实的参与者,又是时代的旁观者,还是剧情的推动者,她的每一次深情回忆都构成对剧情和情节的推动。全剧的舞台调度充分发挥了戏曲化特征,旋子、走边、翻身等功法都被用于表现现代生活,推车、上坡等一系列动作设计既符合戏曲化,又符合生活。

其三,《密云十姐妹》的舞美简约而写意,在梆子现代戏的舞台风貌层面开拓了一种新的审美模式。表现农村题材的现代戏作品常常呈现出热闹而欢腾的气息,充满生活化的特点,但也因此流于喧闹,甚至逐渐形成了农村题材现代戏舞台表现的一种固定模式。现代戏和乡村题材作品并不等同于将生活的杂乱呈现于舞台,那并不是接地气和具有质感。《密云十姐妹》无论是色彩运用还是舞台氛围的营造,都抛弃了高饱和度,因而整体呈现出干净大气的审美特征。全台做减法,布景简洁,重视线条感和写意化,服装具有年代感的同时适合戏曲的动作与可舞性,这些在现代戏表现形式中殊为难得。同时,以多媒体营造流动影像来表现青山绿水的密云水库,“一汪清水”的主题意象被反复地进行视觉强化,突出大气自然的美感。舞台上运用灯光营造出月色,勾勒出诗意情境,富有现代意识和创新表达,呈现了视听的丰富性。凡此种种,共同构成了《密云十姐妹》这部作品的气象。

总之,《密云十姐妹》鲜明的创作意识,在思想性和艺术性上都体现出当下现代戏创作的实践与努力,在梆子剧种的传承和发展中提供了全新的表现形式与艺术积累,这些都使这部作品让人印象深刻、眼前一亮。

(作者系周口师范学院音乐舞蹈学院副教授)

文章来源:《中国戏剧》

京公网安备 11010102003278号

京公网安备 11010102003278号