以运河为媒 以艺术会友 2023京杭对话两大活动彰显首都艺术范儿

2023-11-15来源:

11月13日-14日,2023中国大运河文化带京杭对话暨北京(国际)运河文化节(以下简称“2023京杭对话暨运河文化节”)在京启幕。北京演艺集团承办两大主题活动,以运河为媒,以艺术会友,彰显了首都演艺实力。

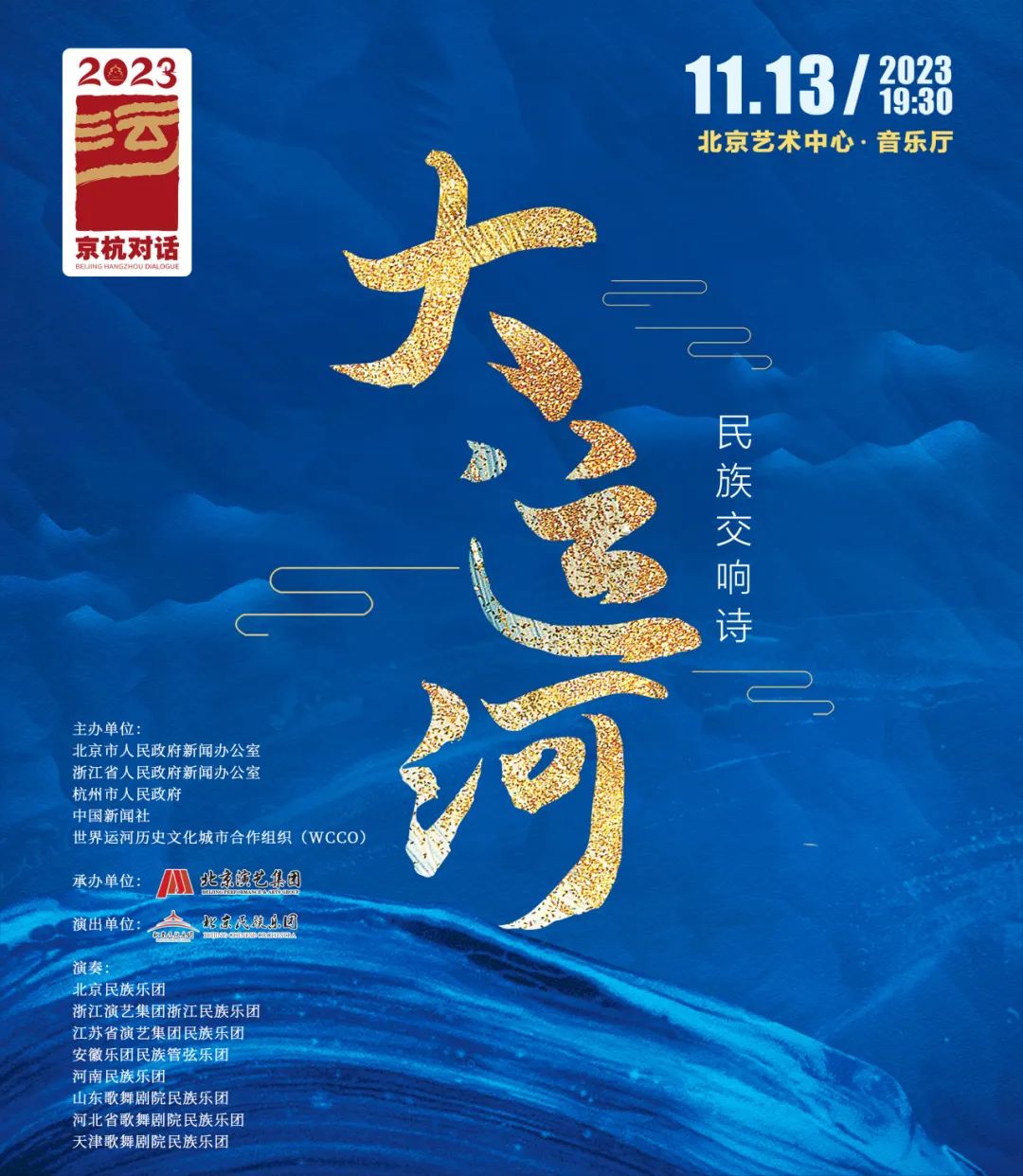

11月13日晚,由北京演艺集团出品、旗下北京民族乐团创排演出的民族交响诗《大运河》在刚刚落成的城市副中心三大文化建筑之一的北京艺术中心精彩上演。

演出联袂运河沿线八省市民族乐团组成百人规模的演出阵容,特邀著名指挥家谭利华担任指挥并进行导赏,为观众们带来了一场气势磅礴、彰显运河文化 魅力、体现运河文化活力的震撼演出。

民族交响诗《大运河》由青年作曲家郑阳作曲,多位运河专家联合指导,融合中国民间音乐、流行音乐、先锋实验音乐等多种元素,是我国首部有关大运河题材的民族管弦乐作品。全曲采用套曲形式,通过序曲、六个主体乐章与终曲,对大运河的历史职能与文化底蕴深情描摹,展现出一套立意完整、切面丰富的民族交响诗。

其中,在《运河明珠》乐章上,作曲家采用了类回旋曲,赋予“阮独奏”拟人角色,再通过国乐快闪的形式发起与大运河流域八省市演奏家的“乐器对话”,在舞台上形成兼具不同风土人情和趣味性的“交流对谈”。

本场演出除了演奏还特别融入了吟唱、戏曲唱腔等丰富元素。“河神老祖,保佑船员”随着北京歌剧舞剧院青年歌唱家冯金伟一声高亢地吟诵,观众们在序曲《开河》中仿佛被带到了大运河的“开河节”仪式上。第五乐章《醉千秋》由北京京剧院梅派青衣郑潇与民族管弦乐队相谐合演,朦胧婉转的唱腔演绎,将运河的绝代风华深植于听众心中。

民族交响诗《大运河》作为打造“大戏看北京”文化名片,建设北京“演艺之都”的生动实践,用艺术表达呈现出运河文化深厚多元的积淀底蕴,展现运河文化的丰厚璀璨,让大运河文化在新时代绽放出璀璨光彩。

11月14日上午,2023中国大运河文化带京杭对话暨北京(国际)运河文化节重要活动、北京演艺集团承办的“艺·运河”京杭雅集活动成功举行。

上午十时,两条游船驶出漕运码头,来自京杭两地的艺术家们泛舟大运河上,通过书画、戏曲、歌舞等多样艺术形式开启了文化交流互动。

北京船(通运号)船舱内,来自北京演艺集团旗下北京市河北梆子剧团的艺术总监、“梅花奖”获得者王英会,与来自杭州越剧院副院长梅花奖得主徐铭,青年演员陈群瑶、金玉皎,分别为观众带来了河北梆子《定都》选段和越歌《西子越潮声》。北方戏曲嗓音的高亢嘹亮与南方戏曲唱腔的婉约柔美响彻大运河上,为观众们奉上了一场精彩的戏曲盛宴。

来自北京的国家级非物质文化遗产景泰蓝制作技艺代表性传承人钟连盛和来自杭州的国家级非物质文化遗产铜雕技艺代表性传承人朱炳仁就“京杭美术在历史中的经典与流派发展”进行了深度交流。

来自杭州的著名舞蹈演员魏伸洲带来男子独舞《水·韵》,灵动的身体述说着京杭大运河的生生不息。“插秧插得喜洋洋,采茶采得心花放”,由北京演艺集团旗下北京歌剧舞剧院的女高音歌唱家,国家一级演员周旋带来的浙江省传统民歌《采茶舞曲》在游船上响起,曲调欢快跳跃,生动地展现了江南地区人民劳作时的欢愉之情。

来自北京的中国东方歌舞团国家一级指挥家杨春林、杭州著名导演崔巍以“京杭文化的多元性与融合性”为切入点,就北京、杭州这两个城市当下所承载的多元文化融合意义展开深入交流。

千荷泻露桥西侧,杭州船(大业号)的游船甲板上,身着蓝衫的少女踏乐而来,头戴金色步摇,鞋系彩色丝穗,一段带着元朝风韵的《步摇彩穗舞》袅娜轻快,与“北京号”隔河相望,让观众穿越到数百年前的大都市井。

这段舞蹈的特别之处在于演员所穿的“半掌鞋”,舞者的脚只有前半部分有着力点,后半部分悬空,时刻踮起的脚尖显得演员们格外亭亭玉立,在波光粼粼的河面上荡漾出动人景色,将运河的千年柔情展现得淋漓尽致。

一舞终了,杭州船墨香四溢的船舱内,精妙绝伦的画作跃然纸上。来自北京的当代中国著名书法家蔡祥麟与浙江省美术家协会主席团委员缪宏波,在大运河荡漾的水波下完成了画作并互赠书画作品,加深了两地文化艺术交流。

本次京杭对话活动中,北京演艺集团充分展现出作为首都文化建设主力军的实力作为,用文艺精品及活动弘扬运河文化,促京杭两地文化交流,助力大运河文化带传承发展。

京公网安备 11010102003278号

京公网安备 11010102003278号